|

[작가 소개]

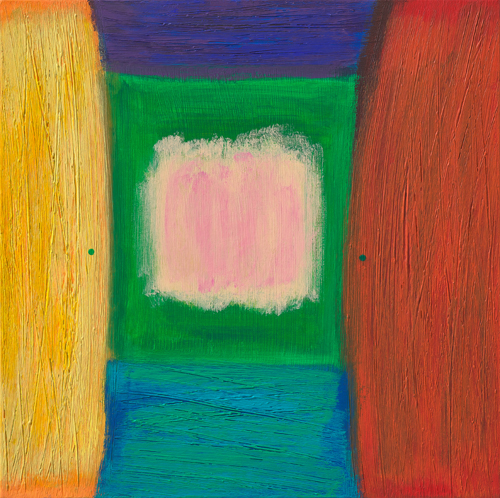

지젤박, Gisele Park 각각의 색에서 나오는 에너지들을 다른 색채들과의 관계 속에서 조화를 이루어 내는 작가 '지젤박'작가님을 소개합니다.

약력

사진제공: 칼라스갤러리

Gisele Park 홍익대학교 미술대학원 회화전공 졸업 개인전 2020 有, 토피아, H Contemporary Gallery, 성남 2018 아름답고 무용한 세계, 카라스갤러리, 서울 2018 지젤박 초대전, 셀로아트갤러리, 서울 2017 SFACTRUM, 르브레송, 서울 2016 Gisele’s Utopia, 세종갤러리, 서울 2016 Cherish, 미엘, 서울 2016 Blooming Day, 와이스파치오, 서울 2016 Blossom, 카라스갤러리, 서울 2015 Utopia of Life, 가나인사아트센터, 서울 2014 Fade out, 갤러리 세이프, 서울 2011 Blue Flower, 갤러리 요나루키, 파주 2011 Utopian Landscape, 갤러리 이즈, 서울 2008 멀리서 바라보기, 갤러리 라메르, 서울 2인전 2017 꿈을 날다, 블루스퀘어 갤러리, 서울 아트페어 2019 Asia Contemporary Art Show Hong Kong 2019, Conrad Hotel, Hong Kong 2017 Asia Contemporary Art Show Hong Kong 2017, Conrad Hotel, Hong Kong 2016 ASYAAF&Hidden Artists Festival, 동대문디자인플라자, 서울 2016 The Other Art Fair, Victoria House, London 2015 The Other Art Fair, Old Truman Brewery Brick Lane, London 2012 부산국제아트페어 특별전, BEXCO, 부산 2009 Seoul Modern Art Show, 예술의 전당, 서울 단체전 (40여회) 2022 꿈과 마주치다, 일호 갤러리 2022 K옥션 프리미엄 온라인 경매 프리뷰, K옥션 2021 추상뎐, 콜라스트 갤러리 2021 아트마트, 에코락 갤러리 2021 해피바라기, 콜라스트 갤러리 2020 walking in the color, 에코락 갤러리 2019 똑똑! 2019 새해보화전, 슈페리어 갤러리 2017 카달로그 레조네, 에코락 갤러리 2016 Love, 카라스갤러리 2015 K-art, 광화문 시민열린마당 2015 art1 show, space art1 2015 우리 집 갤러리 展, dodot 2014 THANK YOU, 롯데백화점 잠실점 2014 제 5회 선정작가전-새로운 도약전, 청작화랑 2014 필라코리아 세계우표전시회 100인 특별초대전, 코엑스 2014 한국 아티스트 23인의 작품전-HOME VACANCE, 롯데백화점 잠실점 2014 수목원-봄색전, 갤러리 모산 2014 까치밥사랑나눔전, 김포공항 2014 신년청년작가소품전, 가이아갤러리 협업 2019 ㈜비씨카드 사옥 아트프린트 2019 MG새마을금고 사보 표지(2019년 12월호) 2018 JTBC 드라마 'SKY 캐슬' 작품협찬 2017 KBS 드라마 '무궁화 꽃이 피었습니다' 작품협찬 2017 JTBC 드라마 '맨투맨' 작품협찬 2017 ㈜호반건설 카다로그 2017 도서출판 전나무숲 책표지 2017 LG그룹 및 계열사 2017년 아트캘린더 2016 ㈜모든엘리베이터 2016년 아트캘린더 2016 tvn 드라마 ‘디어마이프렌즈’ 작품협찬 2016 SBS 드라마 ‘질투의 화신’ 작품협찬 2016 베스트웨스턴 제주 호텔 아트프린트 2016 밸류 제주 호텔 아트프린트 2015 ㈜한국인프라 2015년 아트캘린더 2015 베스트웨스턴 포항 호텔 아트프린트 2014 ㈜키아스 아트테이블 Symphony 22-5, 100x100cm, acrylic on canvas, 2022

작가노트

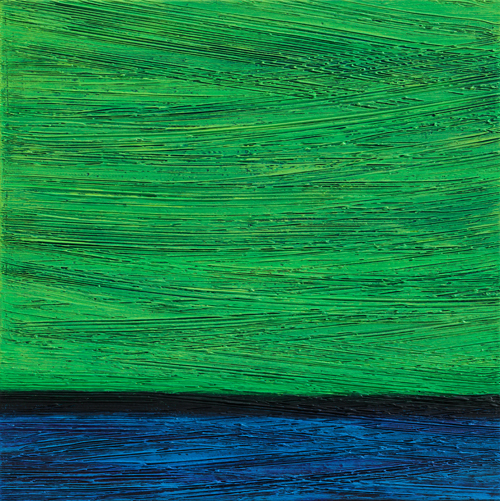

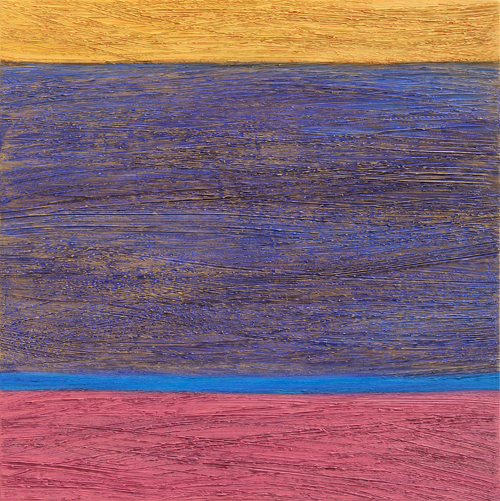

Utopian Harmony Gisele Park 자연은 인간에게 다양한 미적 체험의 기회를 주고, 인간은 그런 자연을 바라보며 감성과 상상력을 통한 정신적인 향유를 한다. 본인의 자연은 감수성으로 추상화 된 자연이다. 가만히 자연을 응시하고 있으면, 그 구체적인 형상은 점차 풀어지고 색과 빛이 조화롭게 어우러져 얼룩이 되고 정지된 화면처럼 다가온다. 경계는 없어지고 자연이 뿜어내는 빛, 색의 아름다운 조화만이 그려져 추상적인 형상을 띠게 된다. 자연의 형상은 점차 그 경계가 모호해지며 변형되고 단순화된 형태들로 공간 속에서 반복되고 이상적인 색의 조화를 통해 유토피안 마인드 스케이프를 만든다. 강렬한 색채에서 나오는 에너지는 초월적 세계로 가는 매개 역할을 한다. 그것은 설렘이나 환희, 슬픔이나 그리움, 고독과 소외 같은 내적 세계의 표현이기도 하다. 화면에서 보이는 비정형의 요철은 서로 대립하고 충돌하는 상호작용을 통해 ‘결’을 만든다. 그리고 ‘결’위에 아크릴 물감을 지속적으로 올리고, 지우고, 닦아내는 과정을 통해 ‘겹’이 만들어진다. ‘겹’과 ‘결’은 조형적인 유토피안 하모니를 이루는 핵심이다. 유토피안 하모니란 여러 차례 쌓여진 색(겹)의 조화를 의미하고, 상호작용하며 만들어 낸 마띠에르(결)의 조화를 의미한다. 밑에서부터 비춰지고 우러나오는 색감과 병치된 색면들이 서로 어우러지고, 마띠에르로 더해진 깊이와 질감이 조형적인 유토피안 하모니를 구축한다. 각각의 색에서 나오는 에너지들이 다른 색채들과의 관계 속에서 조화를 이룰 때 비로소 유토피아를 만날 수 있다. From a Distance 21-18, 60x120cm, acrylic on canvas, 2021

From a Distance 17-10, 80x160cm, acrylic on canvas, 2017

From a Distance 18-2, 50x100cm, acrylic on canvas, 2018

From a Distance 18-8, 80x160cm, acrylic on canvas, 2018

내면의 표상으로서의 풍경

화면에 비정형의 마티에르를 조성한 연후에 그 위에 색을 덧칠해 그린 지벨박의 그림은 색면 추상처럼 보인다. 색띠 혹은 색면들이 층층이 포개진 색의 단층이나 단면처럼 보인다. 감각적인 사물대상을 전제로 한 재현적인 회화나, 그림으로 하여금 어떤 메시지의 표상을 염두에 둔 서사적인 회화와는 구별되는 추상회화처럼 보인다. 이 첫인상의 세목들은 어디서 어떻게 연유한 것인가. 그 해답은 작가의 그림이 어떤 인문학적 지층이며 감각논리에 의해 지지되는가를 밝히는 일이 될 것이다. 이를테면 작가의 그림은 소위 모더니즘 패러다임에 의해 지지되고, 그 원리 그대로를 회화로 옮기고 변주한 것 같다. 그렇다면 모더니즘 패러다임이 뭔가. 그림에서 형식과 의미내용을 원칙적으로 분리할 수는 없지만, 편의상 구분해볼 수는 있다. 여기서 그림으로 하여금 그림이 되게 하는 것으로 치자면 의미내용보다는 형식이라고 보는 것이다. 심지어 의미내용이 없는, 순수한 형식만으로도 그림이 가능하다고 본 것이다. 최소한의 구조로 나타난 조형에 대한 도날드 저드의 태도나, 당신이 보는 것이 보는 것이라는 프랭크 스텔라의 동어반복적인 전언이 모두 이런 모더니즘 패러다임을 전제한 것이다. 더 멀리는 그림이란 말이나 자연 풍경과 같은 특정의 사물대상을 재현한 것이기 이전에 노란색과 파란색으로 덧칠된 색면들의 조합이라고 본 모리스 드니의 발언이 같은 맥락에서 나온 말이다. 무슨 말인가. 점, 선, 면, 색채, 양감, 그리고 질감과 같은 형식요소야 말로 회화의 본질이랄 수 있고, 그 조합과 구성만으로도 이미 충분히 회화적이라고 본 것이다. 그리고 나머지, 이를테면 재현적이고 서사적인 경우는 그저 우연적이고 부수적일 뿐(모더니즘의 장르적 특수성의 논리에서 볼 때 재현과 서사는 조형예술보다는 문학의 본질에 가깝다). 그렇게 작가는 추상회화의 형식논리에 천착한, 모더니즘 패러다임을 수용하고 재해석한, 그런 그림을 그려놓고 있었다. -고충환(Kho, Chung-Hwan 미술평론)

Symphony 22-4, 50x50cm, acrylic on canvas, 2022

From a Distance 21-16, 40x40cm, acrylic on canvas, 2021

From a Distance 20-13, 50x50cm, acrylic on canvas, 2020

작가의 그림은 색면추상처럼 보이지만 사실은 자연풍경에 연동되고, 자연 풍경처럼 보이지만 이보다는 내면풍경에 가깝다. 자연풍경을 보고 그린 것도 아니거니와, 자기 내면에서 불러낸 풍경을 색면에다 덧입혀 그린 것이다. 그러므로 작가의 그림은 어쩜 일종의 내면의 표상으로서의 풍경으로 정의할 수 있겠다. 자기내면풍경이며, 자기내면에 난 창을 통해 본 풍경이다. 자기내면풍경? 자기내면의 풍경을 그렸다? 이 말은 곧 자기를 그렸다는 의미가 아닌가. 여기서 작가가 자신의 근작에 부친 주제에 주목할 일이다. Utopia of Life. 삶의 유토피아를 의미한다. 작가에게 그림이란 말하자면 삶의 유토피아를 찾아가는 과정인 것이며, 그 과정에서 유래한 그림은 곧 유토피아의 표상인 것이다. 그리고 그렇게 작가에게 유토피아는 자연을 의미했고, 이때의 자연은 자연을 이상향의 전형으로 본 전통적인 자연관에도 부합하는 것이다. 그리고 전통적으로 이상향을 감각적 실재로서의 자연보다는 관념적 실재로서의 자연으로 본 경우와도 통한다. 여기서 다시 작가의 그림을 보면 그림의 바탕을 이루고 있는 비정형의 마티에르가 예사롭지 않게 다가온다. 바로 삶의 상처를 의미한다. 그리고 마치 붕대로 감싸듯 상처를 색깔로 덮어서 가린다. 상처를 불러내고, 상처를 치유한다. 그리고 그렇게 상처를 치유하는 것으로 치자면 자연만한 것도 없다. 이렇게 작가의 그림은 자연풍경을 연상시키고, 이때의 자연풍경은 사실은 내면의 표상(상처와 대면하고 상처를 치유하는)을 위한 구실 내지 계기로서 주어진 것이며, 그 계기가 유토피아의 주제의식과 통한다. 실재로도 그렇게 작가의 그림을 보고 있으면 상처가 치유되는가. 마음에 위로를 받는가. 아마도 그럴 것이다. 마찬가지로 작가가 그림에 부친 제목 역시 예사롭지가 않다. From a Distance. 거리로부터란 뜻이다. 아마도 거리두기를 의미할 것이다. 그림을 잘 보기 위해선 일정한 거리두기가 필요하다. 그걸 심적 거리 혹은 미적 거리라고 한다. 그림은 거리에 따라서 다르게도 보인다. 멀리서 보면 자연풍경이 보이고, 가까이서 보면 내면풍경이 보인다. 단순한 거리 자체를 의미하기보다는 감각적 사물대상에 오버랩 된 관념적 실체를 꿰뚫어보라는 주문일 것이다. 거리두기는 삶에 대한 태도와도 관련된다. 잘 보면 아름다운 표면이 숨겨놓고 있는 상처가 보인다는 주문일 것이다. 이처럼 작가는 색면추상의 형식을 빌려 자연풍경을 그리고, 자연풍경의 형식을 빌려 내면풍경을 그리고, 내면풍경의 형식을 빌려 상처와 대면하고 상처를 치유하는, 자기만의 그리고 어쩜 모두가 공감하고 공유할 유토피아를 그려놓고 있었다. -고충환(Kho, Chung-Hwan 미술평론)

Symphony 22-7, 100x100cm, acrylic on canvas, 2022

Symphony 22-50, 24.2x33.3cm, acrylic on canvas, 2022

Symphony 22-6, 100x100cm, acrylic on canvas, 2022

유토피안 마인드스케이프 - 결/겹의 자연 추상

지젤박은 자신의 ‘마음을 담은 추상 자연의 표정’을 극대화하기 위해서 '결(grain)'과 '겹(layer)' 혹은 ‘결/겹’의 조형 언어를 적극적으로 구사한다. 그것을 위해 그녀는 빈 캔버스 위에 제소(gesso)로 균질한 바탕을 만든 후, 그 위에 모델링 페이스트(modelling paste)를 두텁게 올려 바른다. 이때 나이프나 붓 대신 작가는 플라스틱 빗자루를 사용한다. 지젤박이 이처럼 올이 굵고 거친 플라스틱 빗자루로 모델링 페이스트를 캔버스 위에 쓸 듯이 올리는 까닭에 화면 위에는 가시적인 요철(凹凸)의 공간이 뚜렷하게 만들어진다. 즉 빗자루의 올에 묻혀 화면 끝까지 끌려 나온 미디엄은 오목의 공간을 남기고, 다시 밀려 올라선 미디엄은 볼록의 공간을 남기면서 요(고랑, 골)과 철(이랑, 마루)이 연접하면서 만들어낸 ‘흔적의 물질 회화’를 창출한다. 달리 말해 지젤박은 회화의 창작 과정 초반부터 지워진 것(비움의 공간)과 그려진 것(채움의 공간)이 하나의 화면을 구성하는 ‘물질 흔적으로서의 질료적 회화’를 만들면서 ‘결의 미학’을 창출한다. 결의 미학이라니? 결이 무엇인가? 결은 어떠한 ‘바탕이나 상태’를 의미하는데, 대개 ‘규칙적이고 정형적인 상태’를 주로 지칭한다. 즉 음과 양, 네거티브와 포지티브를 상호 충돌시키면서 만들어 낸 어떤 평정의 상태를 지칭하는데, 거칠거나 부드럽거나 그 평정의 상태는 모두 다르다. ‘골’과 ‘마루’가 만들어내는 무수한 파동으로 형성되는 ‘물결’이나 ‘들숨’과 ‘날숨’이 쉼 없이 교차하는 가운데서 유지되는 ‘숨결’을 생각해 보라. 희로애락’의 상반된 감정들이 끊임없이 생채기 내며 싸우는 가운데 생성되는, 곱거나 거친 ‘마음결’을 생각해 보면 이해가 쉽겠다. 이처럼 ‘결’의 상태는 대립의 요소들이 끊임없이 그 수면 아래에서 움직이고 있는 운동성의 차원에서 만들어지는 어떠한 평정 상태를 상정한다. 한편, 결은 다분히 ‘추상 미학’이라는 주제 의식과 만나는 용어이기도 하다. 생각해 보라. ‘추상’이란 삼라만상의 사물들과 개념들 사이에서 공통적 속성을 추출하는 것이다. 달리 말하면, 그것은 각기 다른 사물들과 개념들의 경계를 해체하고 허물어뜨려내는 작업이다. 그래서 결은 형식이자 내용과 연동된다. 이론적으로 본다면, 결의 형식은 이치, 도리, 원리, 섭리와 같은 리(理)의 내용과 만난다. 한자 리(理)를 해제한다면 옥(王=玉)을 단위체(里)로 쪼개어 내는 것이다. 즉 단단한 옥을 다듬고 다스려 그것으로부터 근원적 이치를 밝혀내는 것이다. 나뭇결, 물결에서의 규칙적이고 정형적인 평정의 형식을 보라. 그것은 곧 내용과 맞물린다. 일테면 마음결이란 형식의 차원이자 그것으로부터 진화한 내용의 차원이기도 하다. ‘마음결’이 곧 ‘심리(心理)’인 것과 같이, 결의 형식은 리(理)라는 내용과 언제나 만나는 것이다. 이러한 차원에서 작가 지젤박의 작품에서 ‘결’은 플라스틱 빗자루가 이끄는 요/철의 공간이 충돌하고 연접하면서 만들어진 평정 상태의 추상 언어를 총괄하는 형식이다. 또한 그것은 동시에 ‘흔적의 물질 회화가 품은 추상 미학’을 드러내는 내용이기도 하다. 플라스틱 빗자루가 만든 거칠거나 잔잔한 바탕의 흔적 그리고 그 위에 올라선 이미지가 만든 모호한 경계는 결의 형식과 내용을 한데 묶는다. 요/철의 이항대립이 충돌하고 상호작용하면서 바로 비움/채움이라는 ‘결의 추상 미학’을 생성, 유지하는 것이다. 그렇다면 겹은 무엇인가? 겹의 미학은? 겹은 “물체의 면과 면 또는 선과 선이 포개진 상태”를 의미한다. 지젤박의 작품에서, 플라스팃 빗자루가 미디엄을 이끈 결과인 ‘결’은 바로 이러한 ‘겹’을 이루는 선행 조건이 된다. 이러한 회화의 기본 바탕(결) 위에 아크릴 물감을 지속적으로 올리고, 지우고, 닦아내고 또 물로 씻어내는 과정에서 화면 위에 집적되는 물감의 층(겹)을 주목하자. 이것은 시간이 만드는 통시적 ‘겹’이라고 한다면 회화의 표면에서 색면과 색면의 경계를 만들면서 중첩되는 이미지는 공간이 형성하는 공시적 ‘겹’이라고 하겠다. 이러한 ‘겹’의 형식은 ‘결’이 그러했듯이 비움/채움이라는 ‘겹의 추상 미학’을 생성한다. 조형적인 대립이 낳은 추상은 늘 관객의 심리적 전이를 가능케 한다. 특히 관객의 아리고 슬펐던 과거를 ‘지금, 여기’에 소환해서 치유하고 위무한다. 보라. 지젤박의 ‘결/겹’이 만든 자연 추상은 삶의 질곡으로 비유된다. 속살이 헤집어진 상처 그리고 그것을 감싸 안은 위무의 손길이 화면 곳곳에서 감지되지 않는가? ‘조형적인 유토피안 하모니’가 만드는 ‘심적인 유토피안 하모니(Psychological utopian harmony)’인 셈이다. 이러한 관점은 지젤박의 작업을 ‘유토피안 마인드스케이프’로 바라보는 우리의 견해를 어렵지 않게 반증한다. . . . 화가 지젤박의 이번 개인전 색면 추상화들은 모두 신작이지만, 이전의 작품명을 고스란히 계승한다. 〈From a Distance〉라는 작품명이 그것이다. 우리는 앞서 이 말이 흔히 ‘멀리서, 멀리 떨어져’ 등으로 번역되고, 종종 상황에 따라 ‘거리를 두고 보면, 마음으로’와 같은 말들로 의역되기도 한다는 사실을 살펴보았다. 지젤박의 이러한 작품명은, 회화 속 이미지가 ‘자연이라는 관조의 대상과 이격된 현실의 지평에서 잉태한 것’임을 뚜렷이 드러낸다. 유념할 것은 지젤박의 유토피아는 현실의 연장선상에서 그려지는 지금, 여기의 염원이라는 것이다. 따라서 그녀의 작품에서, 현실의 지평 너머에 자리하고 있는 자연은 작가에게 손짓하고 있는 ‘유토피아의 세계’이자, 그녀가 미혹(迷惑)하고 있는 ‘마음의 세계’와 맞닿아 있는 것이라 할 수 있겠다. 지젤박이 현실계에서 그리는 ‘유토피안 랜드스케이프’는 곧 작가의 마음을 투영한 ‘유토피안 마인드스케이프’인 것이다.

지젤박은 오늘도 캔버스 위에 자신만의 ‘유토피안 마인드스케이프’를 담기 위해 작업실에 간다. 현실에 하등의 도움이 되지 않는 ‘무용한 세계’이지만, ‘눈물 나도록 아름다운 세계’를 만나는 기쁨을 위해서 말이다.

-김성호(Kim, Sung-Ho, 미술평론가)

From a Distance 19-1, 50x50cm, acrylic on canvas, 2019

From a Distance 18-11, 80x80cm, acrylic on canvas, 2018

From a Distance 17-12,100x100cm, acrylic on canvas, 2017 Gallery Artrie 지젤박 작가님 작품 보기 > http://artrie.com/shop/product_search.php?wgWh=%C1%F6%C1%A9%B9%DA

|